En la Reunión Especial de las Comisiones Nacionales del V Centenario celebrada en La Habana en 1986, coincidiendo con el Primer Simposio Mundial de Arte Rupestre, Antonio Núñez Jiménez —quien en ese momento se desempeñaba como viceministro de Cultura— habló públicamente por vez primera sobre el proyecto de navegar desde el Amazonas hasta el Caribe con el propósito de demostrar cómo había sido el poblamiento de las islas caribeñas mucho antes de que Cristóbal Colón llegara a ellas.

Se avecinaba ya la conmemoración del Quinto Centenario de lo que muchos llamaban el descubrimiento de América. Animaba al también presidente de la Sociedad Espeleológica de Cuba —que él había fundado décadas atrás— la intención de insistir en la idea de que en 1492 había ocurrido un encuentro o más bien un choque de dos mundos, de dos culturas, no un descubrimiento.

En el propio 1986, en Costa Rica, y durante la Cuarta Conferencia Iberoamericana del V Centenario, se aprobó el proyecto que nació marcado por una concepción integracionista, pues participarían representantes de numerosos países de América Latina. Vendrían después intensas gestiones para avanzar en su organización, días y noches en los que Núñez, en una mecedora de la casa de su amigo Gabriel García Márquez, soñaba con cada detalle. El escritor dejaría plasmado esos momentos en el prólogo del libro En canoa del Amazonas al Caribe al referirse a Núñez y a su texto: “Es tal el poder de evocar lo que aún no existe, que este no es el libro del último cronista de Indias —como le oí decir a alguien—, sino el diario de viaje del primer navegante primitivo del tercer milenio”. Sin embargo, en la materialización de la expedición había un elemento imprescindible, sin el cual esta no sería posible: la construcción de las canoas. Pues no era un viaje convencional, se trataba de una expedición precisamente en canoa del Amazonas al Caribe.

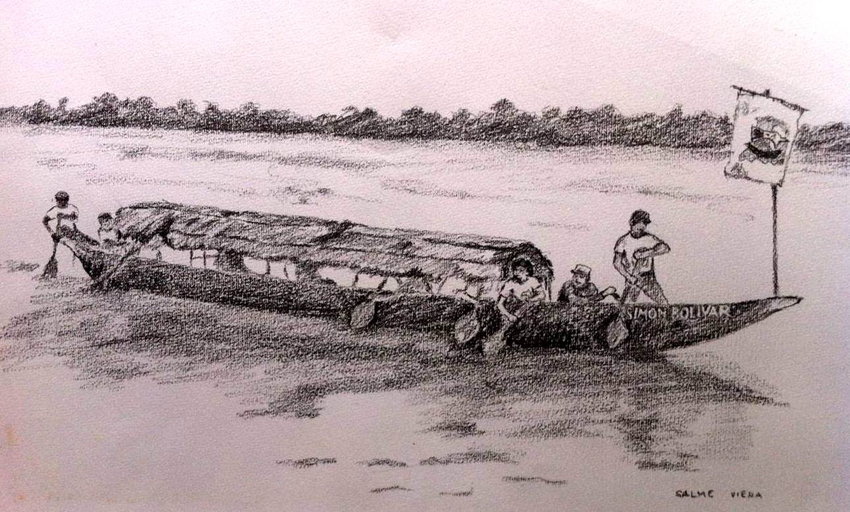

Dibujo de la canoa "Simón Bolivar" realizado por el pintor y expedicionario Fernando Salme. (Foto. Cortesía del Autor).

Es conocido que el pintor Osvaldo Guayasamín diseñó el estandarte de la expedición y que contribuyó económicamente a la construcción de las embarcaciones. Sin embargo, se conoce mucho menos sobre la participación de Lenin Ortiz, también ecuatoriano. Durante ocho meses este arqueólogo se interna en la selva, aprende con las comunidades el procedimiento con el que se elaboraban las grandes canoas y comprueba que todavía se conservaba ese conocimiento ancestral.

En la foto arriba, Nuñez Jímenez observa la construcción de una piragua auxiliar para la expedición por el indio quichua Gabriel Cerda y en la de abajo comparte con su amigo Lenin Ortiz.(Foto. Cortesía del Autor).

(Foto. Cortesía del Autor).

Yumac Ortiz, hija de Lenin y presidenta de la corporación Procultur, nos precisa cómo su padre recibió el apoyo “de la familia Alonso Andi Licuy, que era el líder de la comunidad El Pano en la provincia de Napo, en la parroquia de Puerto Misahuallí, y comienza a trabajar un poco en el proceso de organización”. Para avanzar selva adentro en la búsqueda de los árboles requeridos para la construcción de las canoas, “Andi Licuy arma toda una minga. La minga quiere decir un trabajo compartido, lo que está dentro de la cosmovisión de los quichuas y de nuestros pueblos originarios, así como se han ido desarrollando las comunas para abrir algún canal de riego, o sea, todo se hace en comunidad”.

Retrato de Lenin Ortiz realizado por Fernando Salme. (Foto. Cortesía del Autor).

Yumac Ortiz en la Fundación Antonio Nuñez Jímenez de la naturaleza y el hombre. (Foto. Cortesía del Autor).

Yumac Ortiz, nos habla con tanta pasión como la que seguramente tenía su padre, ya fallecido, y nos explica cada uno de los pasos de la construcción de las canoas:

“Primero cortan los árboles, también utilizan otros tipos de árboles que ya estaban caídos, que se habían caído por la naturaleza, y luego empiezan a despejarles las impurezas, les dan un tiempo determinado de dos a tres semanas, primero para que se sequen los árboles y le quitan las impurezas porque eso va a determinar la durabilidad dentro del agua y obviamente ante las inclemencias del tiempo en la parte selvática, en la zona selvática, en este caso del Ecuador. Luego empieza el trabajo de labrar, tallar e ir cavando específicamente el tronco para ir dándole la forma específica de una canoa.

Se utilizan el hacha, el cuchillo y el machete como instrumentos para labrar y tallar las canoas. (Foto. Cortesía del Autor).

”Cuando ya está tallada la canoa con 70 a 80 centímetros (cm) de profundidad y un ancho entre 140 y 80 cm, una vez que ya está bien tallada, labrada la canoa, le van dando la forma, la van impermeabilizando y luego le ponen en los bordes, en los filos de las canoas, barros para evitar que entren las impurezas o afecten los hongos, o los insectos que perforan la madera.

”Una vez que ya está listo esto, dan vuelta a la canoa y poniendo hojas secas, ocurre una especie de quema, eso va a dar como resultado una impermeabilización y que tenga una flotabilidad y una resistencia dentro del agua y obviamente en el océano, en el mar.

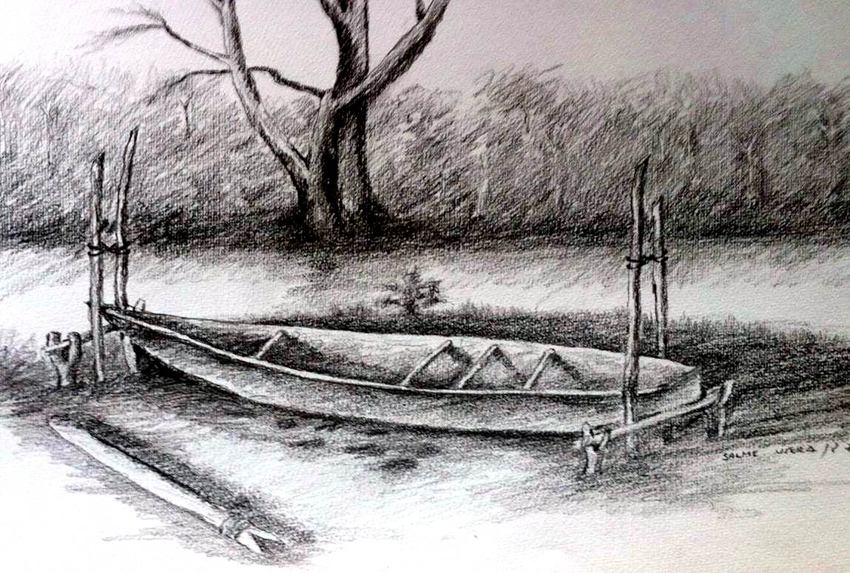

Arriba y abajo, dibujos de Fernando Salme que representan la quema de las canoas. (Foto. Cortesía del Autor).

(Foto. Cortesía del Autor).

”Cuando ya está caliente la madera por la hojarasca, viene entonces la quema de las hojas que ponen para dar la impermeabilización. Utilizan unas breas, unas resinas que salen de los propios árboles, y la untan, la embadurnan, justamente para dar mayor impermeabilización. Aprovechan en esa etapa y ponen unos palos a lo ancho para ensanchar un poco más a la canoa de 10 a 15 cm más.

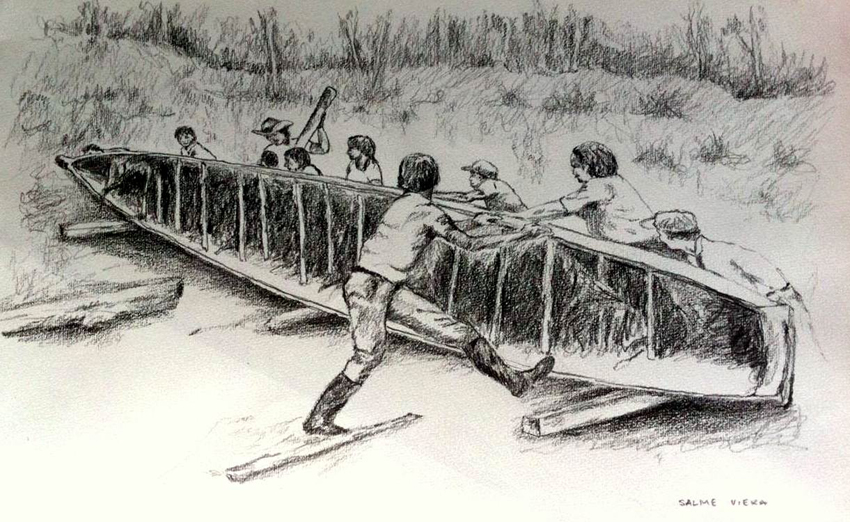

En las fotos de arriba y abajo, momentos de la construcción de la canoa Simón Bolivar. (Foto. Cortesía del Autor).

(Foto. Cortesía del Autor).

”Una vez que ya está listo este proceso, viene el traslado de las canoas hacia las playas, lo que también fue otra odisea. Lenin era un hombre robusto, fuerte y era un poco el que garantizaba y pasaba la prueba de control porque se subía previamente a la canoa y él era un poco el que hacía la prueba de resistencia de dichas canoas. Finalmente las bajan a través de todo un periplo desde la selva hasta llegar a las playas de los ríos, donde se hace la comprobación de la flotabilidad de las canoas”.

(Foto. Cortesía del Autor).

Con las canoas listas y los expedicionarios cubanos a punto de partir hacia Ecuador, se produce una recepción en la embajada de ese país en La Habana con la presencia de los embajadores o máximos representantes en Cuba de las naciones por donde pasaría la expedición, a la que asiste el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien siempre estuvo al tanto del proyecto. Ángel Graña, uno de los expedicionarios, nos recuerda ese momento:

“Como a la media noche, once y tanto de la noche, en medio de la recepción, llega el Comandante… quería hacer muchas preguntas; pero tenía una pregunta concretamente para Núñez, dijo: Núñez, estuve leyendo que después que hacen la canoa, queman la canoa, ¿cómo es eso que queman la canoa? Y entonces Núñez le explicó que los indígenas le llaman a eso la quema de la canoa; pero no queman la canoa, sino que le dan calor para que pierda la humedad”.

Graña recuerda que en ese momento Núñez le pide que busque un casete con imágenes de la construcción de las canoas y se improvisó su visualización en la embajada:

“Y, efectivamente, Fidel se sentó en un sillón allí, frente a un televisor, le pusimos el casete, él vio todo el proceso —eso lo hizo la Fundación Guayasamín, la filmación de cómo hacían las canoas y la explicación la daban los propios indígenas— y Fidel comentó luego de que ahora él entendía por qué quemaban las canoas después de hacerlas, porque él se había preguntado para qué las hacían, si la quemaban después. Entonces pidió retratarse con varios de los expedicionarios y allí nos retratamos con el Comandante, nos saludó uno por uno, nos deseó suerte y le dio un gran abrazo a Núñez y le dijo: mantenme informado de todo lo que pase y toda la ayuda que te pueda dar y así fue”.

Gracias al conocimiento ancestral de las comunidades amazónicas que las construyeron, las canoas resistieron el viaje. Incluso, con la ayuda de las corrientes marinas aportaron por sí mismas imprevistos a la travesía, para darle un mayor simbolismo. Durante el trayecto por el Caribe, una tempestad provocó que se perdiera la canoa Hatuey y durante 43 días viajó sola por más de 300 kilómetros hasta llegar a Puerto Rico, isla que no se podía incluir en el itinerario por la prohibición de los Estados Unidos y sin la cual no es posible concebir una América Latina unida como evocaba esta expedición.

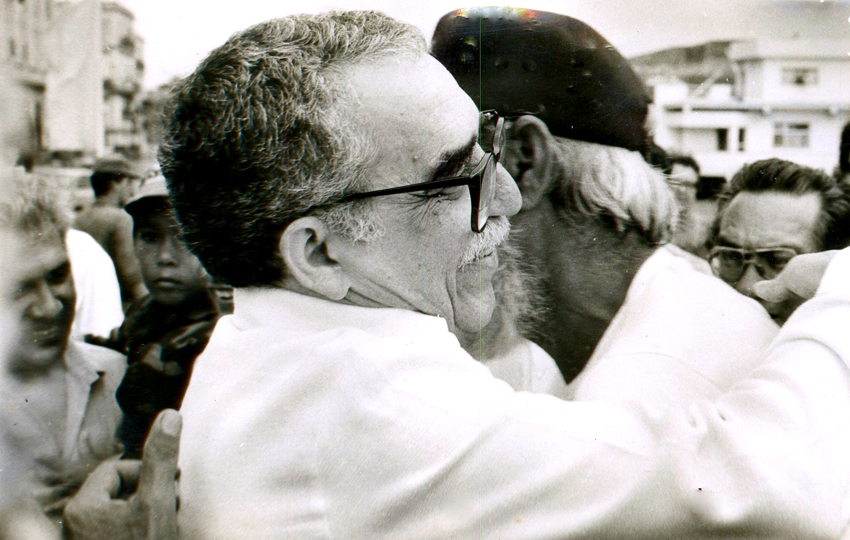

Después de navegar más de 17 000 kilómetros, las canoas arriban a La Habana y generan todo un acontecimiento. El premio Nobel de Literatura —quien había hecho un viaje imaginario mucho más largo que Núñez Jiménez mientras lo escuchaba en la mecedora de su casa, en los tiempos en que este preparaba la expedición— esperaba a su amigo para darle un abrazo, consciente de que había llegado a buen puerto en los dos viajes, en el imaginario y en el real.

Gabriel García Marquez y Antonio Núñez Jímenez al llegar la expedición a la bahia de La Habana. (Foto. Cortesía del Autor).

Términos y condiciones

Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.